Dom Pierre Pérignon fue un monje benedictino nacido en 1638 al noreste de Francia. Se dedicó toda su vida a cuidar la bodega del convento. Los relatos orales y las historias apócrifas cuentan que cuando el clérigo «descubrió» el famoso vino espumante llamó a sus compañeros y exclamó: «¡Vengan a probar, estoy bebiendo las estrellas», maravillado con el efecto «petillante» de las burbujas del gas carbónico.

En el caso de algunas figuras históricas, la fábula y los eventos comprobados se mezclan al extremo de hacer imposible una crónica fiable de los hechos. Tanto es así, que a veces no puede confirmarse dato alguno aparte de los más triviales como fecha de nacimiento y filiación.

Algunos historiadores reivindican la veracidad de ciertos hechos de la vida del personaje que nos ocupa, datos que otros consideran pura habladuría. Así, esta historia gira en mi mente desde hace muchos años. He escrito antes ensayos y borradores y debo decir que he recolectado desde entonces algunas otras anécdotas que tampoco puedo confirmar.

Es seguramente esta dificultad la que hasta ahora me ha inhibido de encarar la escritura de una crónica. Hay sin embargo un hecho curioso que me ofrece finalmente la llave de la desinhibición y es que, a pesar de la natural angustia que las incertitudes provocan en todo cronista, siempre evocar esta historia me produce gran alegría.

Haré pues un relato seguramente muy poco profesional, sin tratar de discriminar los datos que he podido comprobar de los que he leído de fuentes diversas y sin posibilidad alguna de confirmación. En mi mente, historia y anécdota, hombre y leyenda, cuentos y proeza se funden indivisiblemente y así trataré de exponerlo.

El monje benedictino consagrado al vino

Su nombre completo era Dom Pierre Pérignon. Nació en Sainte-Ménehould, al noreste de Francia, no lejos de la frontera con Bélgica y Luxemburgo, en 1638 y falleció el 14 de setiembre de 1715, a los 77 años de edad, en la región que lo transformó en una celebridad mundial, la Champagne, apenas a unos 60 km de su lugar de nacimiento.

Era de familia burguesa, de labradores. Y, por alguna razón que desconocemos, a los 19 años de edad decidió ingresar en la Orden de San Benito, los llamados “monjes benedictinos”.

San Benito fue un santo abad de los primeros siglos de la Iglesia Católica (siglo VI), fundador de una orden sujeta a una regla muy estricta cuyo lema es “prega e lavora” (reza y trabaja).

Inmediatamente, Dom Pérignon se interesó por los trabajos del viñedo y pronto fue nombrado cillero, es decir una especie de mayordomo a cargo, entre otras cosas, de la bodega.

Fungió en ese cargo toda su vida.

Es autor de un tratado o manual sobre cómo trabajar correctamente la viña, pues algunas prácticas que observó perjudicaban la calidad del producto final.

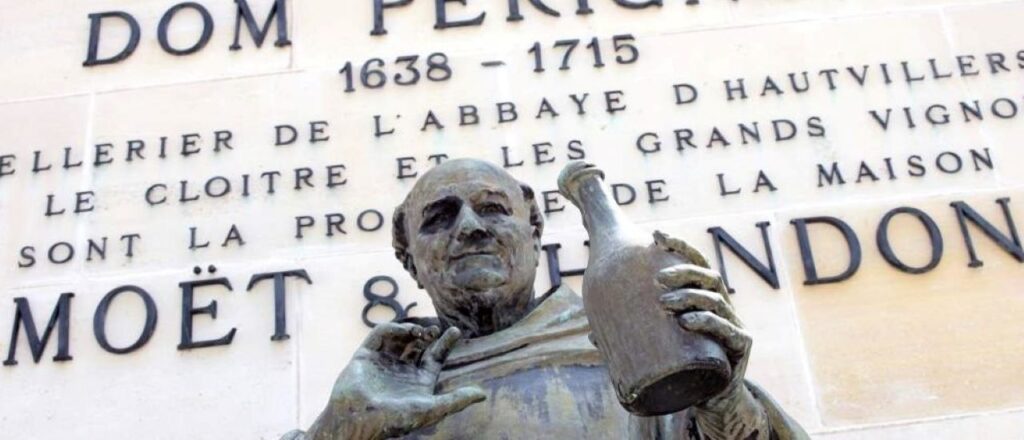

Una estatua lo recuerda en su lugar de nacimiento y existen varias otras en Francia. Atrae mi atención la de Sainte-Ménehould por su figura, más estilizada. En general se lo recuerda como un hombre no muy alto y ligeramente grueso. Esta es la imagen que cuadra mejor en mi imaginación

Mascaba la uva con la parte delantera de la boca, entornando los ojos, alzando el rostro hacia el cielo y dejando que el mosto le chorreara por la barba. Después de algunos segundos de éxtasis era capaz de identificar su procedencia, región, terruño y hasta el viñedo, además de predecir sin error las características del vino que esas uvas iban a dar.

En algún momento de su vida, la orden lo destinó a la Abadía de Hautvillers, en la diócesis de Reims, de la región de Champagne, donde se cultivaban varios tipos de pinot, entre ellos el pinot noir, que fue la variedad que finalmente seleccionó para su vino mágico.

Que trabajando solo, que trabajando en equipo, que de casualidad, son las tres formas en que se dice que llegó a definir lo que hoy llamamos “el método champenoise” de producción de vino espumante, el muy celebrado champagne o vino espumante de la champagne.

Hay quien afirma que ni nuestro hombre ni nadie de su equipo descubrieron nada y sólo le concede el mérito de haber mejorado los métodos para producir una bebida que era ya conocida en Inglaterra.

El principio es simple:

Se trata sólo de permitir que el vino complete su fermentación en la propia botella, reteniendo en su seno el gas carbónico, que lo hace “petillante” y alegre como un amanecer de primavera.

Llegar a esa maravilla con los limitadísimos recursos de la época no fue nada sencillo.

Dos dificultades se plantearon de entrada. Una, la fragilidad de las botellas de finas paredes de vidrio que no resistían la presión interna del gas y literalmente reventaban ante la exigencia. Se resolvió fabricando una botella en forma de manzana (así la llamaron) de un vidrio grueso y tosco. Más tarde fue evolucionando hacia la llamada forma de pera que derivó finalmente en la que conocemos hoy, que combina robustez y elegancia.

La segunda dificultad era sellar la botella de modo que el gas carbónico no se fugara totalmente a través del tapón. El sello debía ser resistente pero no completamente hermético.

En aquella época, las botellas de vino se cerraban con un tapón de madera embebido en aceite. Este primitivo artilugio no resultaba útil para lo que se pretendía.

Después de mucho experimentar, hallaron la solución. Había nacido el tapón de corcho.

Los monjes cortaban a mano un tapón cónico y con una gran protuberancia y fabricaban la botella con un grueso labio. El corcho se hervía en agua y así, reblandecido, aún caliente, se lo introducía en la botella a presión; el labio servía de anclaje a una atadura con alambre que se pasaba por la parte superior del corcho. Y el resultado era el buscado: una tapa resistente y calculadamente porosa.

Tal como se hace hasta el día de hoy.

Dom Pérignon conoció este material de unos peregrinos españoles que portaban canastas de mimbre tapadas con una fina plancha de corcho. Como sabemos, éste no es otra cosa que la corteza del alcornoque, un árbol típico de la región mediterránea, es decir el sur de España y Portugal y el norte de África.

Cuando se obtuvieron las primeras botellas exitosas, Dom Pérignon llamó entusiasmado a sus hermanos monjes diciéndoles: “¡Vengan a probar, estoy bebiendo las estrellas!”. Como todo viticultor y enólogo, nuestro monje era un poeta.

El champagne obtuvo un rápido éxito y se volvió una celebridad; también su mentor.

Entre los ilustres aficionados a esta bebida uno se destacaba muy especialmente, nada menos que Louis XIV, El Rey Sol, casualmente nacido y fallecido en los mismos años que el monje benedictino.

“Sírvanme el vino del padre Pérignon”, ordenada a sus acólitos el insigne rey.

El método preferido de los bebedores clásicos

Existen actualmente métodos industrializados, más sencillos de implementar y más seguros en cuanto a resultados que el tradicional de Dom Pérignon. Hay incluso espumantes a los que se inyecta gas carbónico artificial con resultados excelentes.

Los puristas, sin embargo, prefieren el método tradicional. Se dice que nadie más amante de lo antiguo y tradicional que un bebedor de champagne. Hay quienes se sienten capaces de determinar el procedimiento usado en la elaboración por la sola observación de las burbujas, su tamaño y movilidad (me permito respetuosamente dudarlo).

Un convenio entre Francia y España firmado en París en 1883 reconoce a la primera la denominación de origen de estos vinos espumantes y es por ello que los muy buenos champagnes españoles se llaman oficialmente “cava”. Se los elabora especialmente en Cataluña.

El tratado fue ratificado tres veces luego, en Madrid 1891, en La Haya 1925 y en Lisboa 1958. Curiosamente, otros países productores que no lo firmaron tienen derecho a usar la misma denominación francesa y es así que la bebida conserva su nombre original en casi todo el Mundo: champagne, una delicia.

De joven me gustaba el de tipo brut o el extra brut. Hoy, si bien lo bebo muy raramente, lo prefiero más dulce y siempre en una copa de vino blanco.

He leído a grandes sumillers que afirman que la copa de champagne no sirve, ni siquiera para beber champagne (estoy de acuerdo).

En 1921, la renombradísima y muy prestigiosa casa francesa Moët & Chandon elaboró un espumante de alta gama y en honor de nuestro humilde monje lo llamó Dom Pérignon. Ese fue el año de la primera elaboración, pero salió al mercado un poco más tarde, en 1936, una vez perfeccionado.

Es el champagne más famoso del mundo, uno de los mejores o por lo menos de los más reconocidos, y seguramente sus enormes prestigio y fama contribuyeron mucho a que la imaginación popular atribuyera al padre Pérignon el mérito de su descubrimiento y elaboración.

Como expuse al principio, ante la dificultad insalvable de separar creencias infundadas de hechos comprobados prefiero tomar esta historia tal como la cuenta la voz popular y me place acordarle todo el crédito a ese monje enamorado del vino, del sol, del terruño y de la vida.

Dom Pierre Pérignon prega e lavora sin pausa cada día de su vida; en algún momento entre los siglos XVII y XVIII elabora y bebe el champagne, alegra con él su espíritu y agradece a Dios por el milagro del vino con estrellas que deja al mundo como legado.

Como dicen en Francia: ¡chapeau!

Paz y bien.

Terminado de escribir en Sherbrooke, Quebec, Canadá, el 24 de julio a las 11.30 hs. de la mañana.